|

|

|

|

(新暦7月27日)父・崔承玄、母・芙蓉の4男として、この世に生を受ける。 |

|

|

満州の姉の家が経営している牧場に預けられる、

ここで働いていた武術の達人「李相志」から「借力」という拳法を習う。 |

|

|

山梨航空技術学校に入学。 |

|

|

早稲田大学体育学科に入学。

この頃、藤巻照子氏(後の智弥子夫人)と出会う。 |

|

|

早稲田大学を中退して身延山に入山、武道精進に励む。 |

|

|

京都丸山公会堂で開かれた戦後初の全日本空手道選手権に出場して優勝。 |

|

|

空手に生涯を懸ける決意をし、清澄山(千葉県安房郡)に入山。

18ヵ月の修行を行う。

|

|

|

千葉の館山で牛と対決。食肉処理場の側に住居し、牛の角を折る修練を積む。47頭の牛の角を折り、うち4頭は一撃で即死。

|

|

|

米軍の要請に応えて進駐軍の兵士たちに空手を指導。

座間、府中、立川、横須賀、所沢、横田、横浜などの基地に出向いて教える。 |

|

|

牛との闘いの体験から、組み技を学ぶ必要性を感じ、

阿佐ヶ谷の曽根道場で柔道の修業を開始。講道館四段を許された。 |

|

|

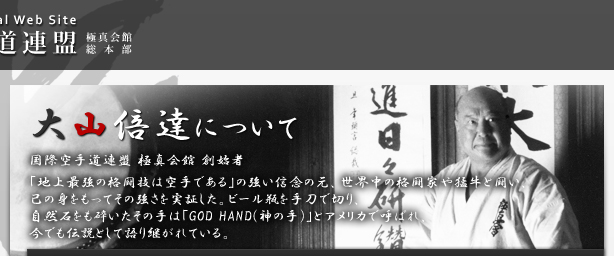

シカゴの空手協会から招かれて渡米。全米32カ所で11ヵ月にわたり、

演武と空手指導を行う。この間真剣勝負7回に及ぶ。 |

|

|

アメリカ再訪。シカゴで牛と格闘。手刀で牛の角を折り、猛牛を一撃で倒したことによって空手の威力に評判を博す。 |

|

|

アメリカから帰国後、報道関係者の要請で、牛と格闘するドキュメンタリー映画

「猛牛と闘う空手」を撮影。450kg もある牡牛との死闘は30分間続いた。 |

|

|

東京・目白の焼け跡の野天道場に大山道場の看板が正式に出される。 |

|

|

アメリカを再訪。クライスラー社社長ベップフォード・デイビーとともに南米、ヨーロッパを回る。プロレス他、各界の格闘技と対決。ビールビン切りのデモンストレーションが人気を呼び、「ゴッド・ハンド」と呼ばれる。 |

|

|

立教大学裏の古いバレエスタジオ跡を借りて、大山道場として稽古を始める。

総数300人強。この道場が後の極真会として発足。 |

|

|

ヨーロッパ・アメリカ遠征。 |

|

|

メキシコシティーで闘牛と闘う。大山道場の門下生が700人を上回る。 |

|

|

海外からの要望にこたえて「What Is Karate?」を出版。

日本初の英文による空手書が海外での大ベストセラーになる。

50万部発行。ニューヨークに渡る。 |

|

|

ワシントンD.C.のFBI本部に招かれ、空手指導およびデモンストレーションを行なう。 |

|

|

ウエストポイント陸軍士官学校に招かれ、空手指導およびデモンストレーションを行なう。 |

|

|

第1回全ハワイ空手道選手権大会を開く。

審判長をつとめ、デモンストレーションを行う。アメリカからヨーロッパへ遠征。 |

|

|

幾度かの海外遠征経て、この年にはアメリカ、ヨーロッパなど16カ国に合計72の支部が発足。 |

|

|

この年に日本国籍に帰化する。 |

|

|

アメリカ、ヨーロッパ、南アフリカ各地を回る。大山道場を現在の豊島区西池袋に移し、国際空手道連盟極真会館総本部の建設に着手。 |

|

|

日本空手道に対し、タイ式ボクシングが挑戦したが邪道として受けなかったので大山道場が受けて立つ。大沢昇ら3人がバンコクに渡り、3戦2勝。 |

|

|

国際空手道連盟極真会館の会長に佐藤栄作氏就任。

(当時国務大臣)、副会長に毛利松平氏就任。 |

|

|

会館竣工。国際空手道連盟極真会館を正式に発足。アメリカ、アトランタのジョージア州立大学に招かれ、1ヵ月近く空手のデモンストレーションと指導にあたる。 |

|

|

「This is Karate」を出版。17万部発行。

「盗まれたカラ手道」フランスでは海賊版が販売された。 |

|

|

中近東地区連盟設立。ヨルダン王室に招かれ、

フセイン国王はじめモハメッド皇太子など、王室の空手指導を行う。 |

|

|

世界初の直接打撃制による第1回オープントーナメント全日本空手道選手権大会を開催。総参加者48名のうち、他流派が32名参加、優勝者は極真門下生の山崎照朝、以後毎年開催。 |

|

|

「少年マガジン」に「空手バカ一代」連載開始。 |

|

|

当時、皇太子であったスペインのカルロス国王が来館。名誉三段を贈る。 |

|

|

ホテルオークラにおいて、シャーラム・イラン皇太子夫妻に演武を披露。

同皇太子に名誉二段を贈る。 |

|

|

第1回オープントーナメント全世界空手道選手権大会を開催。

(以後、4年に一度開催) |

|

|

第1回世界大会の記録映画「地上最強のカラテ」封切り。(空前の大ヒット)

世界30カ国で上映。800万人を動員。 |

|

|

「地上最強のカラテpart2」封切り。 |

|

|

東京・麻布のソビエト連邦大使館において大演武会を行う。 |

|

|

第2回オープントーナメント全世界空手道選手権大会を開催。(日本武道館)

60カ国の参加を得て、146名の選手で争われ、名実ともに空手オリンピックの名にふさわしい熱戦を展開。 |

|

|

ヨルダン王室よりメリット勲章を授与される。 |

|

|

第2回世界大会の記録映画「最強最後のカラテ」封切られる。 |

|

|

中野刑務所で受刑者を前に講演、感謝状を送られる。 |

|

|

サウジアラビアのファイサル皇太子殿下が極真会館を訪問。

本部黒帯の演武を堪能され、指導員の派遣を要請される。 |

|

|

フランス空母ジャンヌダルク号艦上にて演武会。 |

|

|

共産圏で初の極真の大会、第1回ハンガリー選手権大会が開かれる。 |

|

|

ネパール皇太子ディレシドラ殿下が来日、演武会が催される。 |

|

|

第3回オープントーナメント全世界空手道選手権大会を開催。(日本武道館) |

|

|

ブラジル政府より文化功労賞を授与される。 |

|

|

スペインバルセロナにて、サマランチIOC会長と対面。 |

|

|

第4回オープントーナメント全世界空手道選手権大会を開催。(日本武道館)

76カ国 207人の選手が出場。 |

|

|

日本にすべての都道府県に極真会館組織が確立。 |

|

|

日本の空手の水準を高めるため「流派を超えてすべての強い選手が極真会館主催の全日本選手権大会に出場し、互いに研鑽しよう」との呼び掛けを行う。 |

|

|

ソ連ウクライナ共和国で開催された武道フェスティバルに代表団を派遣。 |

|

|

第5回オープントーナメント全世界空手道選手権大会を開催。(東京体育館)

105カ国、250名の選手が参加、熱戦を繰り広げる。

自ら「最後の演武」といい『円転掌の型』を披露する。 |

|

|

肺癌ため聖路加病院で死去。享年71歳。 |

|

|

Coryright(C)2009 極真空手 国際空手道連盟 極真会館総本部. all rights reserved.

|

|